Intorno al 300 a. C. il matematico e filosofo Euclide scrisse uno dei libri più commentati e ristampati della storia: Elementi di Geometria.

Questo capolavoro è diviso in tredici libri e nel quinto troviamo l’origine dell’affascinante numero che stiamo studiando. Tartaglia, nel 1569, tradusse così la definizione del numero aureo:

“Una linea se dice esser diuisa seconda la proportione hauente il mezzo e duoi estremi quando che egliè quella medesima proportione di tutta la linea alla sua maggiore sectione che è della maggior sectione alla minore.”

Okay, incomprensibile. In italiano corrente diremmo: Si dice che una retta è divisa in media ed estrema ragione quando la lunghezza della linea totale sta a quella della parte maggiore come quella della parte maggiore sta a quella minore. O, più semplicemente, “il tutto sta alla parte come la parte sta al rimanente”.

Graficamente possiamo prendere un segmento e dividerlo così:

e deve valere la seguente relazione tra le parti:

Se la scriviamo come frazione, otteniamo:

che ci porta a risolvere la seguente equazione di secondo grado:

Per risolverla possiamo usare la famosissima formula di risoluzione delle equazioni di secondo grado, che alle scuole superiori ci hanno scalfito nel cervello:

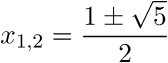

e otteniamo:

e la soluzione positiva è proprio la definizione di numero aureo!

Un altro modo utilizzato per approssimare i valori del numero aureo è utilizzare le frazioni continue, cioè le frazioni di frazioni:

Il numero aureo nell’architettura e nell’arte

Il rapporto aureo è presente anche in molte grandi opere architettoniche di tutte le epoche.

La testimonianza più famosa di questa presenza nel mondo dell’architettura è indubbiamente la facciata del Partenone, il capolavoro del famoso architetto ateniese Fidia. Il simbolo che, universalmente, rappresenta il rapporto aureo è la lettera greca fi, proprio in onore di questo artista.

I vari elementi del partenone, infatti, possono venire scomposti in rettangoli aurei:

Attualmente gli storici sono un po’ in dubbio nell’affermare la presenza del numero aureo nella struttura del Partenone. Forse siamo noi che vogliamo necessariamente trovarla? Fidia ci aveva pensato esplicitamente?

È possibile però dimostrare che dal Medioevo la divina proporzione venisse utilizzata in modo consapevole, dato che spesso è esplicitamente documentato. Ad esempio la facciata dell’università di Salamanca, costruita nel Rinascimento, è formata da varie tasselli che,nel complesso, formano un rettangolo aureo.

Per quanto riguarda la pittura, invece, è indubbiamente Leonardo il più famoso esponente dell’utilizzo delle proporzioni auree nei suoi lavori. Ne sono un esempio l’Ultima Cena e lo studio effettuato dall’autore sulle proporzioni umane fino a giungere all’uomo vitruviano.

Fonte: matematichette.wordpress.com

SE VUOI SAPERNE DI PIU' SULLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE E IL PERCORSO CHE PROPONE, TI INVITIAMO A CONSULTARE LE SEGUENTI SEZIONI:

Se vuoi saperne di più sulla nostra organizzazione e il percorso che propone, ti invitiamo a consultare le seguenti sezioni:

Puoi anche contattarci al seguente indirizzo: info@centrokuun.it.SE TI E' PIACIUTO L'ARTICOLO CONDIVIDILO SUL TUO SOCIAL PREFERITO

QUALCHE PICCOLO CONSIGLIO DI LETTURA